서브메뉴

검색

본문

Powered by NAVER OpenAPI

-

-

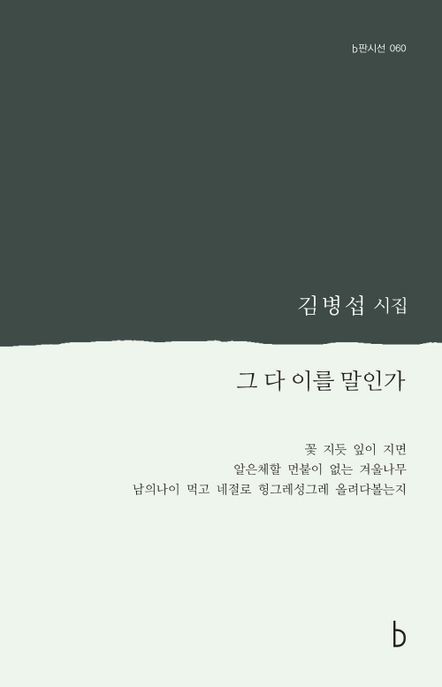

그 다 이를 말인가 (김병섭 시집)

저자 : 김병섭

출판사 : b

출판년 : 2023

ISBN : 9791192986050

책소개

“사라져가는 순우리말과 사투리가

정감 넘치는 시”

오늘날은 자기가 태어난 곳에서 평생을 사는 일은 결코 쉽지 않다. 그런 쉽지 않은 삶을 사는 김병섭 시인이 세 번째 시집 〈그 다 이를 말인가〉를 펴냈다. 충남 태안에서 태어나 환갑에 이르기까지 여전히 그곳에 사는 김병섭 시인은 그동안 펴낸 시집 〈봄눈〉과 〈암마뚜마〉에서 보여준 바 있는 태안서산 말투, 즉 지역 사투리가 넘치는 시를 쓰고 있다. 이번 시집 〈그 다 이를 말인가〉 역시 지역 사투리와 또 순우리말, 옛말들이 철철 넘치는 시들로 엮였다. 총 59편의 시가 실려 있다.

사투리는 서울, 즉 중앙과 먼 거리에 있는 지역의 말이다. 그런데 교통과 교육, 매스미디어 발달과 국가적인 표준어 교육의 효과 등으로 인해 사투리는 오늘날 거의 추방되었다. 지방에서도 노인들을 제외하면 사투리를 쓰는 사람을 만나기 어렵다. 따라서 사투리를 사용하게 되면 소통이 불가능한 현실이 되었다고 해도 과언이 아니다.

그러한 소통불가능성을 내재한 언어로 시를 쓰는 이유는 무엇일까? 시인은 여기에 대해 “낱말이 눈에 설고 입에 붙지 않아 꾀까다롭겠지만 예부터 내려온 말이고 위아래로 끊긴 겨레말이며, 어버이나 동네 어르신이 노상 하던 입말”이며 시를 쓰면서 그런 말 대신 “알아먹기 힘든 생각씨로 둘러대지” 않으려 한다고 대답한다.

그러면서 시인은 덧붙이길 “가끔가다 무릎을 탁 치게 만드는 말을 듣는데 이 말이 책에 없을 때 어떡하면 좋죠? 말을 옮겨 놓으려고 쓰는 글자는 말을 고대로 적어야 마땅한데 어문 규범에 어긋나잖아요. 말맛을 살려서 글을 쓰고 싶은 저로서는 어르신들 이야기를 귀담아듣거나 들은 말을 떠옮기지만 한동네에서 쓰는 말조차 조금씩 다르고, 물 건너온 말과 섞이면서 뒤죽박죽되었으니 나름대로 잣대가 없으면 덮어놓고 열닷 냥 금이 되겠더군요. ‘ᄋᆖᆼ감’이나 ‘ᄋᆖᆼ’처럼 이중모음을 쓰지 않고는 아무리 하여도 적어 둘 길이 없는 입말을 글말이 부끄러워하지는 못할망정 내남없이 뒷짐 지고 왼고개를 치면 쓰나요.”라는 논리로 자신의 시창작의 원리를 풀어준다.

도무지 알아듣지 못할 사투리나 옛말 등이 시 읽기를 방해할 수 있는데, 시인은 그런 시어에 친절하게 뜻풀이를 곁들여 놓고 있다. 그 뜻을 살피면서 시집을 읽어나가다 보면 은근히 옛 우리말이나 사투리가 전해주는 어떤 진한 삶의 맛을 느낄 수 있게 해준다.

정감 넘치는 시”

오늘날은 자기가 태어난 곳에서 평생을 사는 일은 결코 쉽지 않다. 그런 쉽지 않은 삶을 사는 김병섭 시인이 세 번째 시집 〈그 다 이를 말인가〉를 펴냈다. 충남 태안에서 태어나 환갑에 이르기까지 여전히 그곳에 사는 김병섭 시인은 그동안 펴낸 시집 〈봄눈〉과 〈암마뚜마〉에서 보여준 바 있는 태안서산 말투, 즉 지역 사투리가 넘치는 시를 쓰고 있다. 이번 시집 〈그 다 이를 말인가〉 역시 지역 사투리와 또 순우리말, 옛말들이 철철 넘치는 시들로 엮였다. 총 59편의 시가 실려 있다.

사투리는 서울, 즉 중앙과 먼 거리에 있는 지역의 말이다. 그런데 교통과 교육, 매스미디어 발달과 국가적인 표준어 교육의 효과 등으로 인해 사투리는 오늘날 거의 추방되었다. 지방에서도 노인들을 제외하면 사투리를 쓰는 사람을 만나기 어렵다. 따라서 사투리를 사용하게 되면 소통이 불가능한 현실이 되었다고 해도 과언이 아니다.

그러한 소통불가능성을 내재한 언어로 시를 쓰는 이유는 무엇일까? 시인은 여기에 대해 “낱말이 눈에 설고 입에 붙지 않아 꾀까다롭겠지만 예부터 내려온 말이고 위아래로 끊긴 겨레말이며, 어버이나 동네 어르신이 노상 하던 입말”이며 시를 쓰면서 그런 말 대신 “알아먹기 힘든 생각씨로 둘러대지” 않으려 한다고 대답한다.

그러면서 시인은 덧붙이길 “가끔가다 무릎을 탁 치게 만드는 말을 듣는데 이 말이 책에 없을 때 어떡하면 좋죠? 말을 옮겨 놓으려고 쓰는 글자는 말을 고대로 적어야 마땅한데 어문 규범에 어긋나잖아요. 말맛을 살려서 글을 쓰고 싶은 저로서는 어르신들 이야기를 귀담아듣거나 들은 말을 떠옮기지만 한동네에서 쓰는 말조차 조금씩 다르고, 물 건너온 말과 섞이면서 뒤죽박죽되었으니 나름대로 잣대가 없으면 덮어놓고 열닷 냥 금이 되겠더군요. ‘ᄋᆖᆼ감’이나 ‘ᄋᆖᆼ’처럼 이중모음을 쓰지 않고는 아무리 하여도 적어 둘 길이 없는 입말을 글말이 부끄러워하지는 못할망정 내남없이 뒷짐 지고 왼고개를 치면 쓰나요.”라는 논리로 자신의 시창작의 원리를 풀어준다.

도무지 알아듣지 못할 사투리나 옛말 등이 시 읽기를 방해할 수 있는데, 시인은 그런 시어에 친절하게 뜻풀이를 곁들여 놓고 있다. 그 뜻을 살피면서 시집을 읽어나가다 보면 은근히 옛 우리말이나 사투리가 전해주는 어떤 진한 삶의 맛을 느낄 수 있게 해준다.

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

출판사 서평

오늘날은 자기가 태어난 곳에서 평생을 사는 일은 결코 쉽지 않다. 그런 쉽지 않은 삶을 사는 김병섭 시인이 세 번째 시집 『그 다 이를 말인가』를 펴냈다. 충남 태안에서 태어나 환갑에 이르기까지 여전히 그곳에 사는 김병섭 시인은 그동안 펴낸 시집 『봄눈』과 『암마뚜마』에서 보여준 바 있는 태안·서산 말투, 즉 지역 사투리가 넘치는 시를 쓰고 있다. 이번 시집 『그 다 이를 말인가』 역시 지역 사투리와 또 순우리말, 옛말들이 철철 넘치는 시들로 엮였다. 총 59편의 시가 실려 있다.

사투리는 서울, 즉 중앙과 먼 거리에 있는 지역의 말이다. 그런데 교통과 교육, 매스미디어 발달과 국가적인 표준어 교육의 효과 등으로 인해 사투리는 오늘날 거의 추방되었다. 지방에서도 노인들을 제외하면 사투리를 쓰는 사람을 만나기 어렵다. 따라서 사투리를 사용하게 되면 소통이 불가능한 현실이 되었다고 해도 과언이 아니다.

그러한 소통불가능성을 내재한 언어로 시를 쓰는 이유는 무엇일까? 시인은 여기에 대해 “낱말이 눈에 설고 입에 붙지 않아 꾀까다롭겠지만 예부터 내려온 말이고 위아래로 끊긴 겨레말이며, 어버이나 동네 어르신이 노상 하던 입말”이며 시를 쓰면서 그런 말 대신 “알아먹기 힘든 생각씨로 둘러대지” 않으려 한다고 대답한다.

그러면서 시인은 덧붙이길 “가끔가다 무릎을 탁 치게 만드는 말을 듣는데 이 말이 책에 없을 때 어떡하면 좋죠? 말을 옮겨 놓으려고 쓰는 글자는 말을 고대로 적어야 마땅한데 어문 규범에 어긋나잖아요. 말맛을 살려서 글을 쓰고 싶은 저로서는 어르신들 이야기를 귀담아듣거나 들은 말을 떠옮기지만 한동네에서 쓰는 말조차 조금씩 다르고, 물 건너온 말과 섞이면서 뒤죽박죽되었으니 나름대로 잣대가 없으면 덮어놓고 열닷 냥 금이 되겠더군요. ‘ㅇ?ㅇ감’이나 ‘ㅇ?ㅇ’처럼 이중모음을 쓰지 않고는 아무리 하여도 적어 둘 길이 없는 입말을 글말이 부끄러워하지는 못할망정 내남없이 뒷짐 지고 왼고개를 치면 쓰나요.”라는 논리로 자신의 시창작의 원리를 풀어준다.

도무지 알아듣지 못할 사투리나 옛말 등이 시 읽기를 방해할 수 있는데, 시인은 그런 시어에 친절하게 뜻풀이를 곁들여 놓고 있다. 그 뜻을 살피면서 시집을 읽어나가다 보면 은근히 옛 우리말이나 사투리가 전해주는 어떤 진한 삶의 맛을 느낄 수 있게 해준다.

시인의 말

떠난 이는 다녀오지 않고 남은 얼굴들 섬서하게 사는 요즘 환갑이래야 말이 못 되어 손치레 두루거리상 접어놓았지만 손바로 쥐코맞상에 작다란 토막글 올리니 소솜 들러가시라

사투리는 서울, 즉 중앙과 먼 거리에 있는 지역의 말이다. 그런데 교통과 교육, 매스미디어 발달과 국가적인 표준어 교육의 효과 등으로 인해 사투리는 오늘날 거의 추방되었다. 지방에서도 노인들을 제외하면 사투리를 쓰는 사람을 만나기 어렵다. 따라서 사투리를 사용하게 되면 소통이 불가능한 현실이 되었다고 해도 과언이 아니다.

그러한 소통불가능성을 내재한 언어로 시를 쓰는 이유는 무엇일까? 시인은 여기에 대해 “낱말이 눈에 설고 입에 붙지 않아 꾀까다롭겠지만 예부터 내려온 말이고 위아래로 끊긴 겨레말이며, 어버이나 동네 어르신이 노상 하던 입말”이며 시를 쓰면서 그런 말 대신 “알아먹기 힘든 생각씨로 둘러대지” 않으려 한다고 대답한다.

그러면서 시인은 덧붙이길 “가끔가다 무릎을 탁 치게 만드는 말을 듣는데 이 말이 책에 없을 때 어떡하면 좋죠? 말을 옮겨 놓으려고 쓰는 글자는 말을 고대로 적어야 마땅한데 어문 규범에 어긋나잖아요. 말맛을 살려서 글을 쓰고 싶은 저로서는 어르신들 이야기를 귀담아듣거나 들은 말을 떠옮기지만 한동네에서 쓰는 말조차 조금씩 다르고, 물 건너온 말과 섞이면서 뒤죽박죽되었으니 나름대로 잣대가 없으면 덮어놓고 열닷 냥 금이 되겠더군요. ‘ㅇ?ㅇ감’이나 ‘ㅇ?ㅇ’처럼 이중모음을 쓰지 않고는 아무리 하여도 적어 둘 길이 없는 입말을 글말이 부끄러워하지는 못할망정 내남없이 뒷짐 지고 왼고개를 치면 쓰나요.”라는 논리로 자신의 시창작의 원리를 풀어준다.

도무지 알아듣지 못할 사투리나 옛말 등이 시 읽기를 방해할 수 있는데, 시인은 그런 시어에 친절하게 뜻풀이를 곁들여 놓고 있다. 그 뜻을 살피면서 시집을 읽어나가다 보면 은근히 옛 우리말이나 사투리가 전해주는 어떤 진한 삶의 맛을 느낄 수 있게 해준다.

시인의 말

떠난 이는 다녀오지 않고 남은 얼굴들 섬서하게 사는 요즘 환갑이래야 말이 못 되어 손치레 두루거리상 접어놓았지만 손바로 쥐코맞상에 작다란 토막글 올리니 소솜 들러가시라

[예스24에서 제공한 정보입니다.]

목차정보

ㅣ시인의 말ㅣ 5

봄: 빈숲 엷붉게 피는 진달래꽃 낯꽃 눈살피다

바야흐로 12

점심을 먹고 나서 14

봄마음 16

얻은 도끼나 잃은 도끼나 18

내절로 네절로 20

헛나이 22

이 사람하고 사는 저 사람으로 말하자면 24

말 속에 말 26

뱃가죽은 알고 있다 28

철쭉 피구 감잎새 피먼 30

봄밤 32

찔레꽃가뭄 34

누구 마음대로 36

봄 오름길 38

여름: 어리숭어리숭한 마음밭 석쇠 소리 그러묻고

그러거나 말거나 42

장 44

한살이 꿈 46

십 원짜리 48

풍년비 오는 날 50

때문인지 덕분인지 52

아뢰옵기 황송하오나 54

첫닭울이 58

벙어리매미 60

웃지나 말지 62

꼬꼬닭 64

내남적웂이 66

지붕에 오른 소 68

장례식장 가는 길 70

입추 72

칠석 74

장맛비 지짐거리는 아침 76

오늘따라 78

가을: 뚜벙 찾아올 마음붙이가 없으니 쓰렁쓰렁한

9월은 82

헛꿈 84

죽을 쑨다 86

가을앓이 88

화사상선조 90

다저녁때 92

어느덧 94

머다란 하늘 아래 96

쥐구멍을 찾다 98

그믐반달이 저녁샛별에게 100

탁배기 한 사발 102

새앙꽃 104

햇눈 온다는 아침 106

기역니은 108

겨울: 골목골목 불이 꺼져 집집이 처깔한 긴긴밤

홀아비산 112

동짓날 114

묵언 116

살다 보면 118

그대 밥 먹는 손으로 120

집 없는 달팽이 122

봄치레 124

그믐치 126

입춘 진달래 128

잘못 살았다 130

군자란 132

백리포 134

통 136

ㅣ마주이야기ㅣ 139

봄: 빈숲 엷붉게 피는 진달래꽃 낯꽃 눈살피다

바야흐로 12

점심을 먹고 나서 14

봄마음 16

얻은 도끼나 잃은 도끼나 18

내절로 네절로 20

헛나이 22

이 사람하고 사는 저 사람으로 말하자면 24

말 속에 말 26

뱃가죽은 알고 있다 28

철쭉 피구 감잎새 피먼 30

봄밤 32

찔레꽃가뭄 34

누구 마음대로 36

봄 오름길 38

여름: 어리숭어리숭한 마음밭 석쇠 소리 그러묻고

그러거나 말거나 42

장 44

한살이 꿈 46

십 원짜리 48

풍년비 오는 날 50

때문인지 덕분인지 52

아뢰옵기 황송하오나 54

첫닭울이 58

벙어리매미 60

웃지나 말지 62

꼬꼬닭 64

내남적웂이 66

지붕에 오른 소 68

장례식장 가는 길 70

입추 72

칠석 74

장맛비 지짐거리는 아침 76

오늘따라 78

가을: 뚜벙 찾아올 마음붙이가 없으니 쓰렁쓰렁한

9월은 82

헛꿈 84

죽을 쑨다 86

가을앓이 88

화사상선조 90

다저녁때 92

어느덧 94

머다란 하늘 아래 96

쥐구멍을 찾다 98

그믐반달이 저녁샛별에게 100

탁배기 한 사발 102

새앙꽃 104

햇눈 온다는 아침 106

기역니은 108

겨울: 골목골목 불이 꺼져 집집이 처깔한 긴긴밤

홀아비산 112

동짓날 114

묵언 116

살다 보면 118

그대 밥 먹는 손으로 120

집 없는 달팽이 122

봄치레 124

그믐치 126

입춘 진달래 128

잘못 살았다 130

군자란 132

백리포 134

통 136

ㅣ마주이야기ㅣ 139

[교보문고에서 제공한 정보입니다.]